Ⅰ.小児耳鼻咽喉科の紹介

幼児・小学生に一般的にみられる耳鼻咽喉科疾患はもちろん、新生児・乳児・合併症や基礎疾患のあるお子さん・重症心身障害児に特有の問題や、小児特有で疾患頻度が低いために一般病院では診断がつきにくい疾患についても、道内唯一の小児専門病院として、責任を持って診療にあたっています。

札幌医科大学附属病院との連携も強く、双方向への医師の派遣や手術の依頼も活発に行っています。

また、医師の国内留学経験を生かして、今まで北海道で治療が難しかった気道疾患の相談も受け入れています。

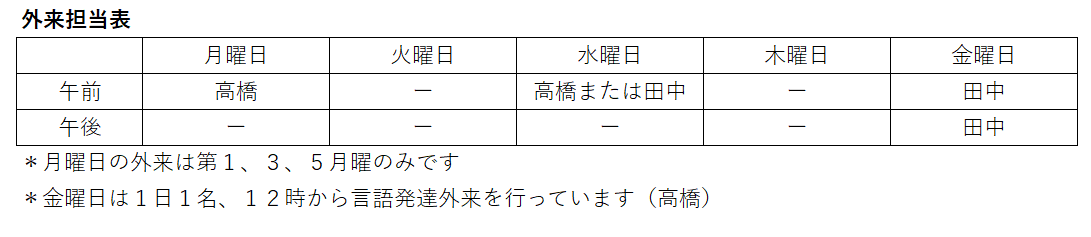

Ⅱ.外来と入院・手術

外来は完全予約制となっておりますので、紹介状をお持ちのうえ予約をとっていらしてください。

入院は基本的には付き添い入院をお願いしていますが、状況によっては、付き添いなしの入院も相談に乗っています(兄弟入院は不可)。

一部の手術については、札幌医科大学での治療をお勧めすることがあります。

Ⅲ.主な疾患

① 気管切開術と喉頭気管分離術、カニューレ管理

② 小児気道疾患

③ 先天性難聴・小児難聴

④ 睡眠時無呼吸

⑤ 反復性中耳炎・滲出性中耳炎

⑥ 言語発達遅滞と聴覚情報処理障害

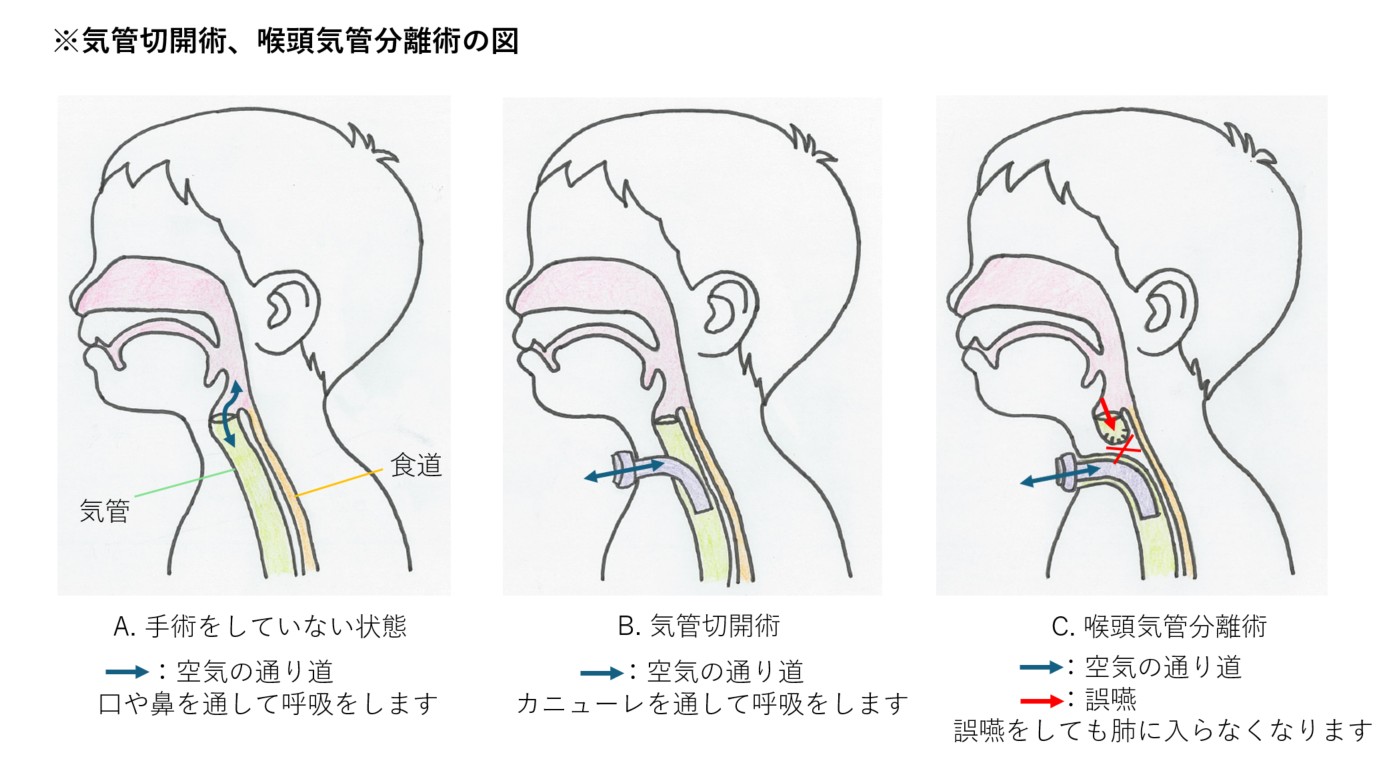

① 気管切開術と喉頭気管分離術、カニューレ管理

呼吸管理のために行われる手術です。成人でも行われる手術ですが、乳幼児や重症心身障害児の場合は、術式や術後管理に配慮が必要で、小児科医のサポートも不可欠です。当院ではこのような患者さんを広く全道から受け入れており、特徴の一つになっています。術後に使われるカニューレの管理に難渋する場合の相談も多く受け入れています。

また、気管切開が必要ないくらい元気になって、気管孔の閉鎖を検討する場合も、小児では非常に専門的な知識が必要になります。難しいこともありますが、諦めずにぜひ相談に来てください。

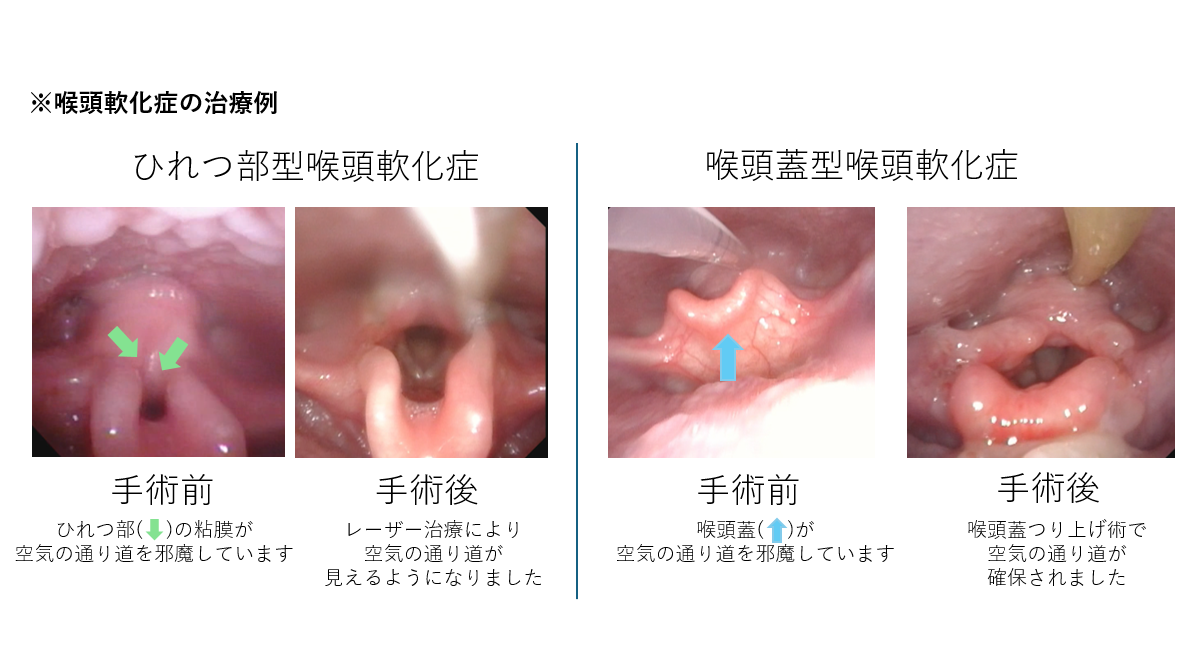

② 小児気道疾患

新生児・乳児の喉頭軟化症、声門下狭窄を中心とする小児気道疾患は、生命にかかわる非常に繊細な疾患の一つです。当院では、外来ファイバースコープ、簡易ポリソムノグラフィ(PSG)、全身麻酔での喉頭精査などを駆使して、高い専門性をもって診断にあたっています。また、喉頭軟化症のレーザー治療、声門下バルーン拡張術、従来の手術法を改良した喉頭蓋つり上げ術などを取り入れ、可能な限り手術での根治を目指しています。大きな手術が必要となる場合は、本州の専門病院とも連携をとっています。

③ 先天性難聴・小児難聴

赤ちゃんや小さいお子さんは、大人と同じ聴力検査が上手にできないので、脳波の検査(ABR、ASSR)や、内耳の検査(OAE)、遊戯聴力検査などを組み合わせて、総合的に診断する必要があります。当院は、そのような検査の設備が整っている、道内に9つある精密聴力検査機関の一つです。

難聴の原因検索は、CTなどの画像検査の他、生後21日以内に受診された場合は、尿中サイトメガロウイルス検査も行います。相談のうえ有用と判断した場合は、札幌医科大学で遺伝学的検査も行います。

難聴のお子さんには、適切な補聴器調整と、言語を習得するための特別なアプローチが必要です。小児を専門とした医師・言語聴覚士のもと、ハンディキャップと上手に付き合っていく技術をお伝えしながら、成年になるまでサポートしていきます。両側重度難聴の場合は、札幌医科大学にて、人工内耳の手術をお勧めすることがあります。

④ 睡眠時無呼吸

「毎日いびきをしている」「寝苦しそう」「寝ているときに呼吸が止まる」などの症状がある場合に疑います。当科では、機械を貸し出して自宅で簡単に行える「簡易ポリソムノグラフィ(PSG)」を導入していますので、まずは睡眠時無呼吸の有無と種類、重症度を調べてみましょう。

アデノイドや口蓋扁桃(扁桃腺)が原因である場合、アデノイド切除術、扁桃摘出術の適応となります。アデノイドの手術方法は病院によって異なりますが、当院では「サクションコアギュレーター」という器械を使って安全に配慮した手術を行っています。両者とも一般病院でも行われる手術ですが、年齢や合併症による制限を設けていない点が当院の特徴です。小児を専門とした麻酔科医、集中治療医の協力のもと、たとえ0歳や1歳と幼少でも、また合併症をお持ちの場合も、十分な検討の結果手術が必要と考えれば行うことが可能です。

上記以外の睡眠時無呼吸の場合は、原因を特定するため入院していただき、薬物睡眠下内視鏡検査(DISE)を行います。他の病院で睡眠時無呼吸の原因がはっきりしなかった場合や、本当に手術が必要なのか悩まれる場合も、ぜひご相談ください。

⑤ 反復性中耳炎・滲出性中耳炎

急性中耳炎を繰り返す場合や、滲出性中耳炎が長期間治らない場合は、鼓膜に小さいチューブを差し込んで、一定期間、トンネルにしておく手術を行います。一般の病院でもよく行われる手術ですが、当院では合併症があり麻酔に心配があるお子さんなども、積極的に手術を行っています。

⑥ 言語発達遅滞と聴覚情報処理障害

「ことばをしゃべり始めない」「文章で話さない」「発音が悪い」など、年齢に比べて言語発達が遅れている場合は、自閉症スペクトラムなどの発達障害のほかに、SSD(Speech Sound Disorder) が背景として隠れていることがあります。当院では医師が直接、検査・診断・指導を行う「言語発達外来」も行っています。初診の段階で受付はしていませんので、まずは一般外来を受診のうえ、ご相談ください。

聴力情報処理障害は、「音は聞こえるけれど、ことばの聞き取りが悪い」お子さんに疑われる病態です。当院では特殊な聴力検査法である「聴覚情報処理検査」も用意しています。こちらも、まずは一般外来を受診のうえ、ご相談ください。

Ⅳ.そのほかの手術対象疾患

舌小帯短縮症、先天性梨状窩瘻、正中頸嚢胞、頸部皮様嚢胞、鰓原性形態異常(第一/第二鰓裂瘻孔)、後鼻孔閉鎖症、舌根部嚢胞、耳瘻孔、鼓膜穿孔など

Ⅴ.医師紹介

札幌医科大学卒業 札幌医科大学附属病院、札幌市内の総合病院と、国立成育医療研究センター(耳鼻咽喉科)、県立広島病院(小児感覚器科)での国内留学を経て、2024年4月から当院へ入職。 札幌医科大学医学部臨床講師、客員臨床医師 兼任。 資格:日本耳鼻咽喉科頭頚部外科専門医・指導医 日本耳鼻咽喉科学会補聴器相談医 厚生労働省認定補聴器適合判定医 日本気管食道科学会認定気管食道科専門医

札幌医科大学卒業 札幌医科大学附属病院、函館市内の総合病院を経て2024年7月から当院へ入職。 札幌医科大学付属病院 診療医 兼任。